2023年12月26日の試合後に亡くなった穴口一輝選手に続き、2025年8月2日に試合を行った神足茂利選手、浦川大将選手が立て続けにリング禍でなくなりました。

重岡銀次朗選手も含めると僅か2年弱の間に4名の選手が試合後に緊急開頭手術を受ける異常事態が起きています。

2013年のランドジムの岡田哲慎選手の事故から10年起こらなかった死亡事故が何故ここまで頻発しているのか?

10年間で一体何が変わったのか?

今後の死亡事故を防ぐ上での論点を整理。

その上で安全対策も限界を迎えており、ボクシング界が安全面において危機的状況にあることを痛感しました。

記事を書く上で日本ボクシング連盟会長仲間達也氏の以下の投稿を参考にさせていただきました。

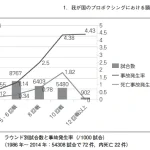

ラウンド数と事故の相関

JBCは神足選手、浦川選手の事故を重く受け止め、すぐに出来る措置として東洋太平洋、WBOアジアパシフィックタイトルのラウンド数を12Rから10Rに変更することを決定しました。

この変更は迅速に進み、2025年8月12日のタイトルマッチも10Rに変更されました。

ラウンド数に関しては4回戦でも死亡事故はある、件数は変わらないといった反対の声もありますが、確率でみるとラウンド数が増えるとリスクは一気に高まることが統計上もはっきりしています。

詳しくは以下の記事をご参照ください↓

ラウンド数を減らすだけで問題は解決しませんが、事故の確率を減らすという意味では一定の効果が期待されます。

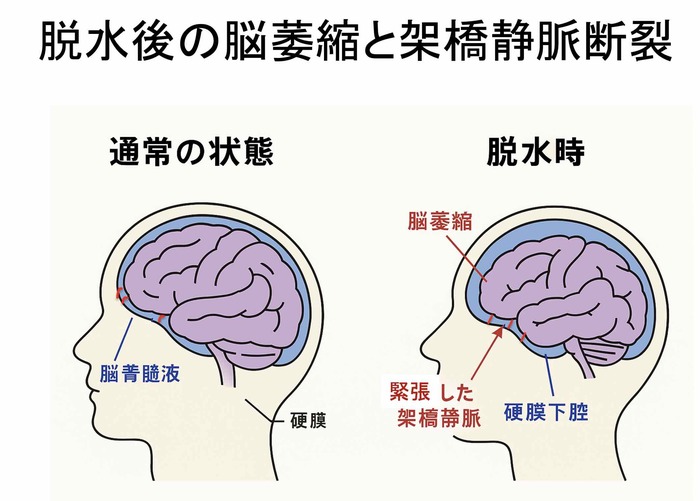

水抜きが脳に与える影響

JBCコミッションドクターもされている援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕氏が「ボクシングの水抜きによる急性硬膜下血腫」にて過度な水抜き(急激な減量)が事故を招く一つの大きな要因ではないかと論じております。

試合前の減量によって重度の脱水状態に陥ると、脳実質が萎縮し、脳脊髄液の量も減少します。その結果、硬膜とクモ膜の間に存在する「サブデュラルスペース(硬膜下腔)」が拡大し、架橋静脈は本来のたるみを失ってピンと張った緊張状態になります。

このような状態で頭部に衝撃を受けると、脳が硬膜側に動く「ブレインシフト」が生じ、張り詰めた架橋静脈に強い牽引力が加わり、比較的軽微な衝撃でも静脈が断裂しやすくなるのです。

ボクシングの水抜きによる急性硬膜下血腫より

水抜きにより一気に体重を落とす手法は10数年前頃からボクサーの中でも徐々に普及してきており、他の選手がやっている水抜きを見よう見真似で実践して計量失敗する選手もいました。

徐々にその手法が広がり、ここ数年はその精度も上がり、リカバリーによる体重の戻し幅も大きくなってきました。

脳への影響を無視して考えれば当日ベストコンディションに持っていけるこの減量方法は勝つために必要な要素ですが、鈴木院長が指摘するような点も考慮すると危険な減量方法と言えます。

ただ、昔の減量も脱水状態が長期化していただけで計量当日の水分量に果たして今と昔で違いがあるのだろうかという疑問も残ります。

過度な水抜きを予防するにはハイドレーションテストの実施が考えられますが、コスト面の問題に加え、試合中止が相次ぐリスクもあります。

水抜き+リカバリーによる体重戻し幅の増加

水抜き手法に加えて試合当日に向けてのリカバリー方法も選手間で知識が上がり、当日に向けて上手に体重を増やしてこれるようになりました。

その結果、10数年前であれば5キロ前後体重を戻して来れば驚かれたものが今は7キロ前後ではそれ程驚かなくなり、10キロ以上戻してくる選手も出てくるようになりました。

戻してくる体重が大きくなればそれに比例してパワーは上がり、必然的に脳がダメージを受ける確率は上がると考えられます。

水抜きのリスクについて論じる際には合わせて当日の体重の戻し幅についても検討する必要があるでしょう。

ただ、リカバリーの上限を設けたとして、それで回復が不十分だった場合、それはそれで危険。

この辺りは簡単な話ではないと思っています。

リカバリーに関しては今の選手達は知識も身につけて体重の戻し方が上手くなっています。

戻してくる体重量が増えたのは水抜きだけの問題ではなく、これが事故に繋がる要因なのかどうかは何とも言えません。

そもそも銀次朗選手はIBFルールで当日戻しは4.5kg以内だった中で事故に遭っています。

早めのストップが徹底されたが例外あり

過去の死亡事故の反省を活かし、JBCでは早めのストップが徹底されています。

ファンにとってはここからの逆転に期待したいところでレフェリーがストップを宣告する場面が増えたことは、長くボクシングを観戦してきた方ならお分かりいただけるかと思います。

しかしこの早めのストップにも例外はあり、タイトルマッチや挑戦者決定戦のような試合においてはレフェリーも簡単には止められません。

「両陣営のこの試合に賭ける想い、観客の熱量、興行としての成否がかかる重要な1戦となると総合的に考えて致し方ないこと。」

そう考えてきましたが、10年以上発生しなかった死亡事故がタイトルマッチや挑戦者決定戦において立て続いていることを考慮すると、上記の前提も見直す必要があるでしょう。

※早めのストップを適用したとしてもストップするような場面のなかった試合でも事故は起きていますが。

選手の競技レベルの向上

ここで一つ無視出来ない要素として挙げられるのが選手の競技レベルの向上。

リング禍がなかった10年の間に選手の攻撃力も防御力も格段に上がっています。

特にトップ選手達に関しては日進月歩の進化を感じます。

個人的に子育ての関係もあり、7年ほど後楽園ホールでの試合観戦を控えていた時期があったのですが、久しぶりに現地観戦した際に選手達のレベルアップを強く感じました。

勿論私的な感覚になるので客観性には乏しいですが、パンチの打ち方、体の使い方、急所を捉える技術は間違いなく進化しています。

加えてガードもとても良くなりました。

リング禍のあった穴口選手、銀次朗選手、神足選手、浦川選手はいずれもディフェンス能力の高い選手達でした。

世界レベルの穴口選手、銀次朗選手は言うまでもなく、神足選手は足があって前の手の使い方も上手く、相手が入るところにジャブを合わせてパンチをもらうことの少ない選手でした。

(神足選手のジャブほんとに上手い)

神足選手は浦川戦でのKO負け後、距離だけでなくガードも前より上がり、ディフェンス力は更に上がっていたと思います。

浦川選手に関してもラストファイトまでKO負けのない選手で、肩甲骨ロックしたガッチリ鉄壁ガードが印象深かった。

叩き上げボクサーらしいフィジカルが強くガードも良い選手でした。

ディフェンスの良さは事故には一見関係なさそうですが、それによって相手のパンチがあっても致命傷は負わず、フルラウンド戦い抜けてしまうことでダメージが蓄積されるという見方も出来ます。

競技レベルが上がることで増すリスクに対してはいかなる対処が出来るでしょうか。

グローブの重さ変更は逆に衝撃を強めるという説もあります。

クリーンヒットがあればスタンディングダウンを取るのも一つですが、アマチュアボクシング化してプロボクシングの醍醐味は損なわれるかもしれません。

練習でのスパーリングによるダメージの問題?

最近のジムがどうなのかは何とも言えませんが、昔は試合での事故もですが練習中の事故が非常に多く、身近でスパーリング後に開頭手術を受けた選手、脳に出血が見つかった選手もいました。

この練習でのダメージの蓄積が試合で影響している可能性は否定出来ません。

ただ、事故に遭っている選手達のディフェンス力の高さを考えると練習でのダメージが果たしてどこまであったのか。

それぞれが所属しているジムもしっかりしたジムですし、練習でダメージを溜めないようにという点は考えながら練習していたのではないかという気持ちにはなります。

とはいえこの要素も否定は出来ません。練習中のダメージの影響は可能性としては十分考えられる視点です。

病院までの搬送の流れ

事故を未然に防ぐことが第一ですが、病院に搬送するまでのスピードを上げることは大事な改善策の一つです。

神足選手のお兄様が流れの悪さと担架がエレベーターに乗らず階段で下ろしていたことが触れられていました。

後楽園ホールエレベーターのトランクスペースの有無は意識したことがありませんでしたが、問題ないものだと思い込んでいました。

建物も1962年に出来たもので古く、構造上エレベーターの改修は難しいのでしょうか。

東京ドームは三井不動産グループとなって以降、300億を投じたリニューアルでV字回復の中にいます。

後楽園ホールも改修の時期を迎えているため、改修・建て替えの際には是非ともエレベーターに関してもトランクスペースを設けて担架が入るようにしていただきたいです。

搬送までの流れについても今一度改善できる点はないか検討する必要があるかもしれません。

まとめ:安全対策は危機的状況へ

最後にボクシングにおけるこの記事で取り上げた死亡事故を減らすための論点をまとめます。

- ラウンド数を減らす。

- 水抜きのリスクを考慮してハイドレーションテストの実施。

- リカバリーの上限を設ける。

- 早めのストップを例外なく適用。

- 選手の競技レベルの向上に対応するためのルール変更、グローブの改良。

- 各ジムでスパーリングによるダメージに注意を払う。

- 搬送までの速度と搬送時の安全性の向上。

この中で確実に効果がある施策は1.のラウンド数の減少、4.早めのストップを例外なく適用、7.搬送までの速度と安全性の向上辺りでしょうか。

水抜きやリカバリーの問題はコストの増加や興行自体が成立しなくなるリスク、コンディション不良で試合をして逆に危険になるといったリスクがあります。

ルール変更やグローブの改良も簡単な話ではありません。

特にグローブは改良によって逆に事故が増える可能性も否定できません。

スパーリングによるダメージについては各ジムが気を付ける問題であり、JBCに出来ることはほぼないと言えます。

- 1を講じていたとしても浦川選手の事故は防げなかった。

- 4.を講じていたとしても穴口選手、銀次朗選手や神足選手の事故は防げなかった。

リング禍を招いている要因が複数考えられることから「これさえやっておけば」が無いのが現状です。

早めのストップや選手の技術向上によって死亡事故が無くなっていた日本ボクシング界も次のフェーズに突入し、更なる改善策が求められる時が来ております。

しかしリカバリーも含めた減量方法の進化、更なる選手の攻防技術の向上によってボクサー達は人間の体の耐久力を超えた世界に突入しつつあるのかも知れません。

世界的にも事故が相次ぐようであればプロボクシングの競技自体のルールも見直す必要があります。

亡くなられた選手のご冥福をお祈りするとともに、この悲しい出来事を風化させず、戦ったボクサー達の記憶を残していきたいと思います。

二度と悲しい事故が起こらないことを願って。